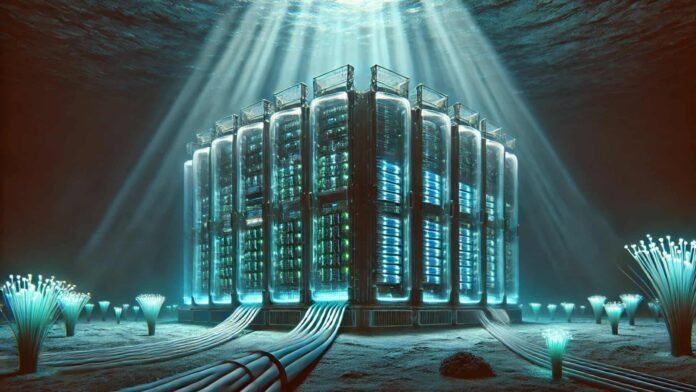

据悉,中国首个由海上风电驱动的水下数据中心近日在上海临港特殊区域完成建设并启动示范运行。项目以“近海发电+近岸用能”为思路,通过就地消纳海上风能并利用海水与海底土壤的自然散热条件,打造“就近、就地、就低碳”的新型算力基础设施路径。总体规划容量为24MW,投资规模约16亿元人民币,定位为可复制、可推广的绿色算力样板。

与传统陆上机房相比,该项目在能效与资源占用上更进一步:绿电占比目标超过95%,整体用能强度预计下降约22.8%;冷却系统对淡水的依赖被设计为“零使用”,并大幅减少对陆地空间的占用。这一组合有望缓解“算力扩张—能耗、耗水上升”的结构性矛盾,为高密度AI与云计算场景提供更稳定、低碳的能源与散热保障。

业内人士指出,海上风电出力与沿海数据需求的空间重叠,为“风—算”耦合提供了现实土壤:一端是东部沿海庞大的数据处理与存储负荷,另一端是具备规模化开发条件的近海风场。水下舱体与近岸变电、登陆点的协同,使得清洁电力“就地转化为算力”,减少长距离输电与二次制冷的损耗,提升系统整体PUE表现与运行韧性。

从全球视角看,水下数据中心并非第一次被提出,但中国此次在“规模化、工程化、可运维”上的落地,亮点在于与可再生能源的深度耦合与模块化扩展能力。项目团队应用三维数字化与分阶段实施思路,先行验证环境适应性、维护窗口与成本结构,再逐步扩容,为后续更大规模的近海绿色算力集群打基础。

展望下一步,随着“东数西算”等国家级算力工程推进,海上风电与近海数据设施的协同有望成为沿海城市的新增量方案:一边以清洁电源支撑AI时代的算力需求,另一边以更少淡水与更低土地占用降低环境足迹。业内普遍认为,该示范若在能效、可靠性与全生命周期成本上达标,将为中国乃至全球的绿色数据基础设施提供可行范式。